文/丁博

广州的三月,气温突然上升,恍如夏天。经过因疫情与寒潮而显得格外漫长的冬季,珠三角的艺术项目和衣服下的皮肤一样,都有些迫不及待地想要出来透透气。广东时代美术馆在三月第二个周末一下子推出三场展览,而在离广州不远的顺德,和美术馆也迎来了其开年新展“ON|OFF 2021:回到未来”的开幕系列活动。

周六中午,我与许久未见的导演赵志勇相约在扉美术馆旁的港式茶餐厅碰头,赶在开幕之前,先聊上几句。2019 年,他与公益机构木兰花开社工服务中心合作,创作了聚焦流动女性生育经历的戏剧作品《生育纪事》。之后,那些因调研而集起、又没能在剧场里呈现的素材,则被发展成了一个游戏和一场展览。此次在扉美术馆呈现的项目“不止是目光——由木兰的故事开启的三个邀约”,也开始于这些工作。

能在广州看到“木兰花”(木兰花开对流动女工的一种代称)的故事是令人欣慰的,这至少说明行业里还有人在关心这些人和事。而每次看到这类项目,我心底又总犯嘀咕:虽然美术馆自带成熟的展示机制,但艺术展览却又恰恰无法很好地展示出社会实践中那些难以转化为作品形态的具体情境与交往(即使是通过文献把“阅读”引入展览,效果也还是不能令人满意)。除了提供展/演的方法与某种自诩公共的“可见性”,艺术的社会实践还能做些什么呢?

“不止是目光”显然也不满足于仅仅被“看见”,它还想邀请观众亲身去体验木兰花的生命故事,并把游戏剧场《木兰花的人生》放在了展览的核心位置。我们甚至可以说,这不是在展览中加入了一个游戏,而更像是为了完整的游戏体验而搭配了一场展览。

因为有报名者临时爽约,我幸运地补位参与了当天下午的游戏。一开始,每个人都会用扭蛋机为自己抽取一个基于真实木兰花而设计的角色,并在健康、人际与学识等方面获得不同的初始值。游戏的主要机制,就是在不同的生活场景中设置相应的选择,而不同的选择会影响到各项数值的增减,让参与者最终收获不同的命运。

这其实是一种常见的、把社会议题融入卡牌+角色扮演类游戏中的方式,但这里的特别之处,是参与者在中间进厂打工的一段情节中,需要根据“厂长”的要求,在现场亲身完成一系列“培训”。游戏最后,每个参与者也都有时间去阅读了解自己所扮演的木兰花原型的真实生命故事。

虽然一直在做选择题,但我在游戏中的感觉却是别无选择。木兰花被抛进这个世界,不管如何选择,都没有机会根本地改变现状。这样的故事让人感到悲伤与义愤,同时也很容易迅速演变为一种深深的无力感:为什么对的事总实现不了,而错的事一直出现?如果陷入这种情绪又会让观点变得扁平,也会使讨论本身变得困难。

这不是我们第一次听到类似的故事,我们其实也并不需要一场展览来重申流动女工的生活有多么困难。也许正如赵志勇所说,这个被祛魅了的艺术现场“只是记录和再现一群人生命中某些经验的碎片”;而在现场背后,这些碎片最重要的作用,也许不是用来讲道理,而是成为联系和行动的引子与由头。

这也反应在此次展览的组织方式上:主办机构、策划团队乃至布展团队都人数众多,除了两家美术馆和木兰花开之外,《刺纸》杂志社也位列主办单位之一。实际上,正是他们在 2020 年对木兰花开的拜访,以及随后在广州组织为女工文集创作木刻版画封面的活动,为此次联动埋下了种子。《刺纸》编辑与策展团队成员欧飞鸿告诉我,他现在已经不太在乎艺术行业内的展览,他理解的艺术更多发生在展厅之外,重要的是大家可以借着展览的契机,在各自的生活里发展出更多横向的关系网络和日常的实践方式。

我想,飞鸿的这种态度也许可以帮助行动者卸下一些负担,去做好身边非常具体的事情:为自己的劳动争取合理的报酬,友善地对待其他人,倾听不同的声音,分享机会和资源……而这些具体的事情总是更有力量,也更能滋养我们。

从某种意义上讲,阳江青年虽然身处不同的地域与阶级,却也和木兰花一样面对着一个不太令人满意的世界。经过策展团队细致的研究与梳理,时代美术馆的展览“叱咤于街中”集中呈现了1990-2000年代阳江及其周边的艺术与自我组织实践。流连于充满能量与活力的作品之间,我从这些“阳江青年”身上,感受到了一股强烈的自我营造的冲动。他们相信,与其停留在批判,不如直接去创造自己想要的世界。于是在系统性的建制之外,他们开始写小说、建房子、开书店、办展览、做讲座、印杂志,并以自我组织的本地社群为依托,不断地与外界产生联系。

我相信,这些二三十年前发生在阳江的实践,一定能在今天发愿“重建附近”的年轻人那里引发共鸣。毕竟,这里蕴含着各种可参考的经验:如何对社会进行研究、如何在缺乏参照的情况下行动、如何形成能够激发个体活力的社群、如何在创作中构建新的生活结构与方式……只是在这些回望中,被看到的仍然主要是“组织者”,而我更想了解的,却是那些“参与者”的故事。

我很想知道,在鲁毅搬去广州、上海之后,阳江的文学社群经历了些什么;在那些没有展览机会的日子里,本地的艺术家们在做些什么;在创作之外,他们的日常生活是如何度过的。我很喜欢展览附带的那张《“阳江青年”大事年表》,可就“塑造自己的世界”这个课题来说,决定我们能否走下去的,也许更多是年表上那些无事发生的空白日子。

另外值得一提的,此次展览的空间设计是由艺术家郑国谷和《冯火》杂志社合作完成的,其中最主要的部分被设计成了一条有些歪掉的街道,呼应展览题目。更好玩的是,展厅中散落的那些金色石头,其实并不是事后才放进去的,而是在开始搭建空间之前就预先放好,反而是展厅设计和搭建要去迁就这些石头。

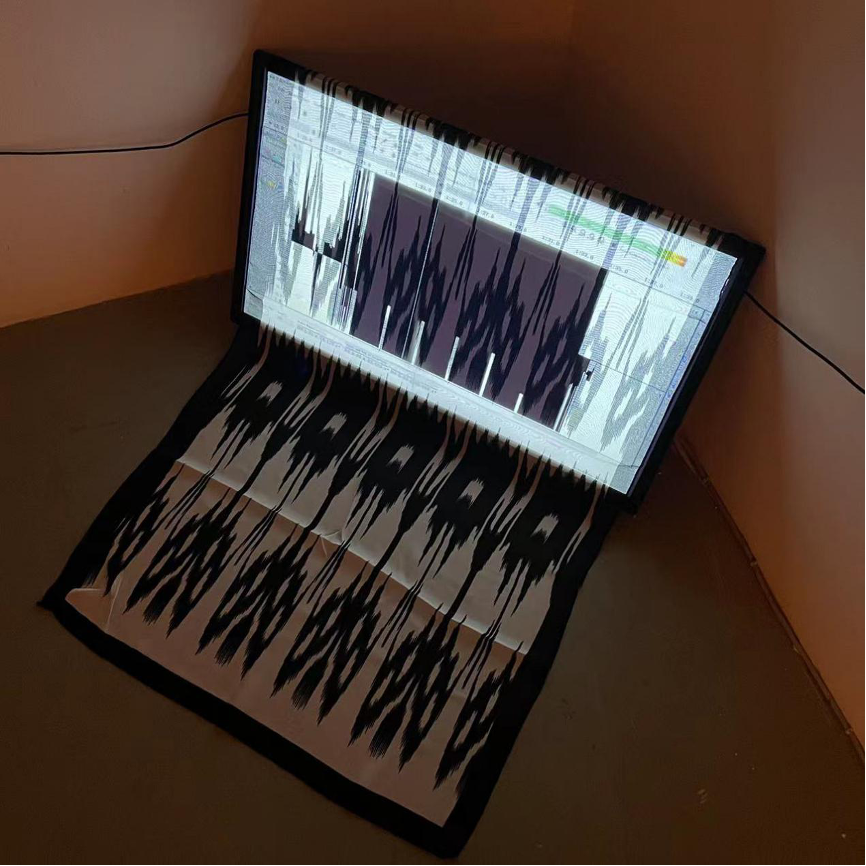

当天下午同时开幕的,还有时代美术馆媒介实验室“开物者”项目驻留艺术家李丹的工作呈现。展览使用了之前黄边站在美术馆一楼侧面的空间,展出了艺术家在2021-2022年创作的四件新作。这些作品以“噪音去除”为主题,其中令我印象比较深刻的是在空间二楼播放的同名论文电影《噪音去除》,其中对技术细节的描述几乎可以直接被解读为一则有关社会政治的寓言。如果说在兰登·温纳(Langdon Winner)写下《技术物有政治性吗?》(Do Artifacts Have Politics)的那个年代,人们还在争论是“社会决定技术还是技术决定社会”的话,那么今天,我们也许最应该关心的是“治理的技术与技术地治理”。

当我们将“技术”视为一个中性词的时候,“噪音”仿佛也不再带有偏见。只是这不偏不倚的“降噪”过程,为何总是带来对某些元素“去除”?是谁掌握了风,又是谁成了被风吹走的沙?李丹的这一系列创作,把降噪与提纯视作一种在更大范围里生效的社会治理术,她熟练地使用一系列被赋予隐喻能量的意象来构筑自己的论述,而其中那个可能暗自梦想着一场沙尘暴的无尘室,也一直在我心头徘徊。

我的艺术周末的第二天从顺德和美术馆开始,这也是我第二次来到这里,发现馆前院子里的植物养得更好了。今天要参加的活动名字有趣,叫“见地茶局”,估计是一边喝茶一边聊天,要把广东早茶和艺术家论坛这两种形式结合起来的意思。茶局由“ON|OFF 2021:回到未来”的策展人孙冬冬主持,三个议题分别对应三道创新的茶点,邀请数名参展艺术家一同坐而论见。

这种形式跟和美术馆的气质挺协调,也与顺德这个美食之乡对得上味道。不过这种介乎公开对谈与席间私聊之间的茶局,似乎还需要更多练习,才能让大家习惯这种既要放松又得“营业”的状态。当然,香茶美食总是令人愉快,这个在天台的上午,也让我有了些漂浮的感觉。

落回地面,坐在回家的车里,我又有些怅然。虽然我们都在努力“搭建对话的空间”,但空间也许并不是最大的问题,尤其是在像艺术这样一个高度流动的行业里,我们可能更需要的,是多留出一些“对话的时间”。在开幕短暂的会面中,我越来越感到无法真正地与熟悉或不熟悉的朋友进行交流:大家生活的环境都太不一样了,而那些也许共享的议题,却几乎没有机会浮现。在这种场合,能够随时谈论自己工作的人是幸运的,但想要收获即时的反馈也仍是困难的。

疫情时代,“隔离”变成了日常概念,但在广东话里,这个词却是“旁边”的意思。这一语义上的巧合,似乎暗合着当下的某种状态:我们即使同在一处,却仍然相互隔离;我们即使身处世界之中,却仍无法进入他人的经验。于是,我们喜欢把差异说成张力,把想象指为可能性,但却很难真正跨越经验的距离。

我们都越来越意识到现实的复杂与具体情境的重要,可在主要通过符号、概念与形式进行工作的艺术领域里,谈论具体又往往是困难的。艺术家要如何把故事讲得生动,又要如何穿过那层表征(representation)去接近问题本身呢?

我想,偏居一隅的世界书店,并不能把世界带去阳江;但如果有人愿意一次次走进去,那么也许那里也可以是一个世界。

(原载 Artforum中文网)